| No37496のつづき

いまは(a-q)の方ね。

「内的時間意識」なんだけど、

【「現象学事典」弘文堂2014】のなかに、

「過去把持/未来予持〔把持/予持〕」[(独)Retention/Protention (仏)rétention/protention]って言うのあるから抜粋して見るね。

・・・・・・・・・

〔過去把持〔把持〕と未来予持〔予持〕とはともにフッサールの現象学において、もっとも根源的な意識層である時間意識の働きを指す用語であり、…‥本項では、以下、慣用にしたがって過去把持、未来予持の訳語を用いるが、言語には過去あるいは未来を表す語は入っていないことに注意すべきである。〈過去把持〉とは、あらゆる存在の源泉である〈原印象〉(Urimpression)において産出されて〈今〉として意識されたものを、次の瞬間、なおも、〈たった今過ぎ去った〉ものとして己の内に保持する意識の働きであり、原印象という核に対する「彗星の尾」にたとえられる。〈未来予持〉とは、〈まさに到来しつつあるもの〉を待ち受ける意識の働きである。意識の現在は、これら原印象を中核とする〈過去把持―原印象―未来予持〉による時間意識の総合の働きによって構成され、それによって瞬間的な点的〈今〉ではなく時間的幅を持った〈今〉が意識され、意識の現在に〈以前〉と〈以後〉の地平が形成されるおのである。ところで、未来予持は待ち受けていたものが原印象において産出されれば次々に充実されていくが、他方、原印象は別の新たな原印象が絶えず出現してくることによって過去把持へ、さらに過去把持の過去把持へと変様して連続体を成し、次第に消失していく。しかもフッサールによれば、未来予持は裏返しにされた過去把持であり、やはり連続体を成すとされているから、かくして意識は形式上、そのつどの原印象を境にして未来予持と過去保持とが連続体を形成し、その全体が原印象の絶えざる出現とともに一つの〈流れ〉を形成している、と考えられるのである。 …‥中期以降のフッサールにおいては、時間意識が受動性の最深の次元に位置づけられいくのに応じて、過去把持と未来予持は、自我の関与なしに受動的かつ連続的に機能する総合の働きとして捉えられるようになる。そしてこのような最も普遍的で根源的な内的時間意識の総合にもとづきつつ、さまざまな段階の意識の総合が発生的に解明されたのである。〕

・・・・・・・・・

できるだけ省略しようと思ったんだけど、長くなっちゃたけどいいよね。

あと、【フッサール著『デカルト的省察』1931浜渦辰二訳岩波書店2001】の訳注に

・・・・・・・・・

Retention:「未来予持(Protention)」と対になって使われる。それぞれ、re-(後ろに)とpro-(前に)に、In-tention(志向)のtention(緊張、張られていること)をつけた造語。過去を主題的に振り返る「想起」、未来を主題的に見通す「予期」に対して、過去把持と未来予持は、時間的幅を持った現在の地平をなす、「たったいま」過ぎ去ったものを「まだ」保持する、あるいは、「いますぐに」来らんとするものを「もう」先取りする、非主題的な働きを指している。その意味で、原語には「過去」や「未来」という語は含まれていないことに注意。

・・・・・・・・・

ってあった。

ひとまずこういうの、

〈過去把持-原印象―未来予持〉を「内的時間意識」って見て、確かにこういうのあるかもって。

これ、〈把持-原印象-予持〉って言うことにする。

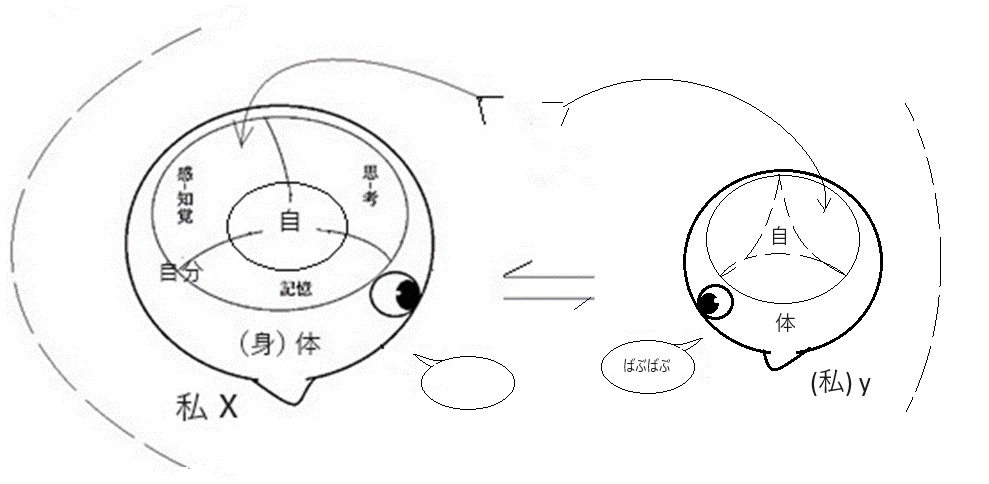

でもね、わたしのばあい、乳幼の頃って初めて経験することばかりだし、〈予持〉っていうの、ある程度経験を積んだなかでのことだと思ってる。

|