| TOP | HELP | 新着記事 | ツリー表示 | トピック表示 | ファイル一覧 | 検索 | 過去ログ |

| TOP | HELP | 新着記事 | ツリー表示 | トピック表示 | ファイル一覧 | 検索 | 過去ログ |

| ||||

1000×480 => 600×288 bankankurotai.jpg/88KB | ||||

| ||||

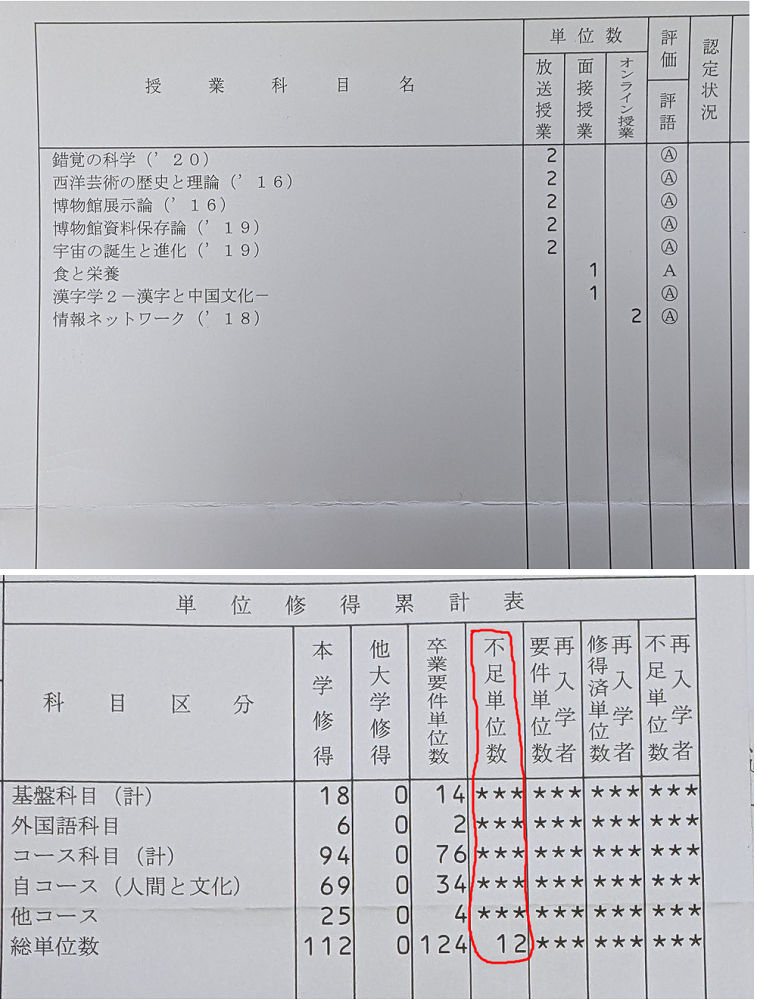

757×1000 => 454×600 23zenki.jpg/125KB | ||||

| ||||

| ||||

1000×1500 => 400×600 asagaoyoko.jpg/364KB | ||||

| ||||

| ||||

| ||||

| ||||

| ||||

| ||||

| ||||

| ||||

| TOP | HELP | 新着記事 | ツリー表示 | トピック表示 | ファイル一覧 | 検索 | 過去ログ |