| こんにちは 田秋様

お返事ありがとうございます。

>floraさんはドイツにお住まいなのですか?切手の発行元がドイツなのでそう思ったのですが。。。

>写真は、モーツァルト没後200年、魔笛初演200年の記念切手ですね。

私は英国に住んでいます。

ネットで色々なイメージを探していたところ、魔笛初演200年記念の切手を見つけましたので貼りました。

>それで切手はモーツァルト、左がパパゲーノなのですね。手書きの譜面はパパゲーノのアリア「おれは鳥刺し」です。

パパゲーノに扮しているのは、『魔笛』の台本を書いたシカネーダーでしょうか?

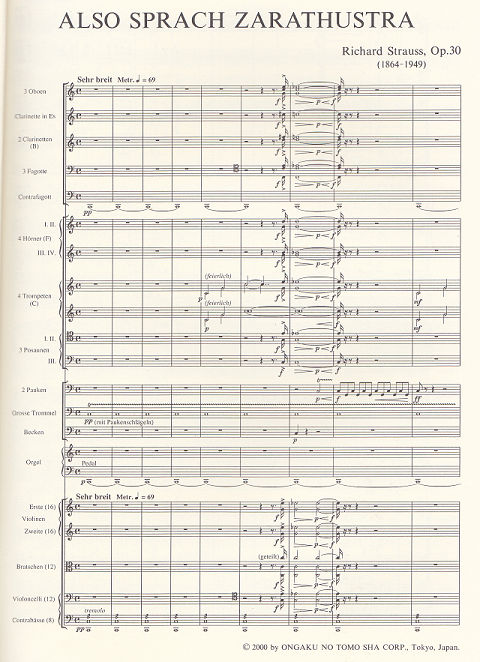

>魔笛に出てくるザラストロ、最初は悪者として紹介されますが、それは夜の女王側のいいがかりで、実は立派な神官です。

どうもありがとうございます。クラシック音楽も、とても楽しくなりました。

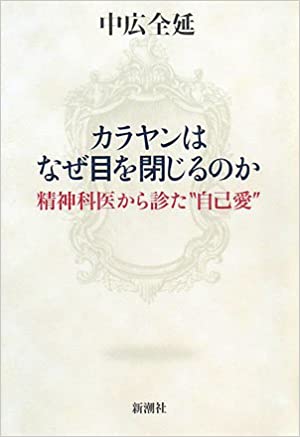

オーケストラと指揮者と組み合わせは、母の影響でやはりベルリンフィル=カラヤンでした。

私はド素人なのですが、この方の指揮の形(?)は非常に美しい感じがしました。

同じ楽譜でも指揮者によってスピードを代えたりするのでしょうか?

引き続きよろしくお願いいたします。

|