| まだ「意識」のつづきね。

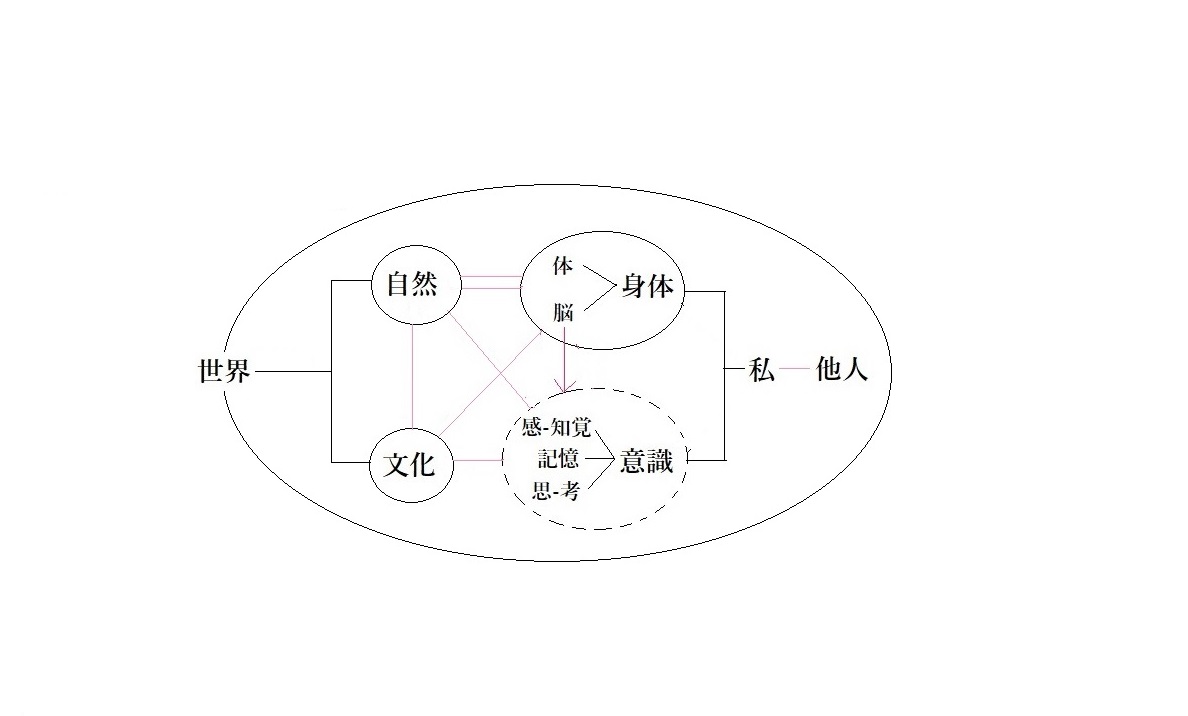

No30341の(d)にあった「世界信念」について、私絵と絡めて、

【西研】現象学入門 第二回 超越論的現象学とは - YouTube

のを見て、わたしなりに簡単にまとめたのは、

/////////////////////

超越論的現象学について、

(1)意識体験の中でものがある。

(2)意識の外側に出ることは不可能である。

(3)意識から独立したもの(客観的世界、無意識、神など)がある、ということは、じつは意識のなかで信じれれている、とみなす。このとき、意識の「外側」にはもはや存在しない。

(4)対比的に、

(4-1)一般的・心理学的現象学的還元は、

意識体験の領野のみを注視して、そこから読みとれることだけを語ろうとする姿勢。

そのさい「意識体験の外側に客観的世界があること」は素直に信じられている。しかしそのままでは、

(a)認識問題(主客一致の難問、普遍主義と相愛主義の対立と交替)を解決できない。

(b)「自然と社会は意識を包括するのだから、自然科学・社会科学のほうが、現象学より優越する」とみなされる可能性を残す。

これに対し、

(4-2)超越論的還元(=超越論的現象学)は、

意識体験の「外側」を認めない。すべては意識のなかで〜として確信されているとみなす。

→自然科学も意識のなかで考えられているもの、とみる。

→科学も信頼性もあるけど、意識のなかに現れ、意識のなかで確かだと信頼している、ことになる。

この信頼性を解明するためにも、意識体験そのものを、そこに戻って、考える。

(5)超越論的現象学は「超越論的問題」を解明する。

意識から超越して(意識から独立して)、存在すると信じられてるものごとも、実は意識のなかで信じられている。

ではそれがどうやって成り立つのか、を解明するのが超越論的問題。

(5-1)超越論的問題

意識を超越して(意識から独立して)存在すると信じられている物事(超越物Transzendental)は、意識のかなでいかに成り立つのか。

(6)「世界信念」の成立ち

「世界信念」=世界が私の意識から独立していて存在しているという信念

では,

→この信念がどのようにして成り立つのか?

→正しい認識、客観的認識はあると思うけど、それはどうして成立するのか?

を考える。

a)自他の体験の調和(まとまり)が世界信念をつくる。

b)他者の言葉やふるまいから、私が知覚するこの物体を他者もまた知覚していると、信じられる。

c)自他との共有現実がある。

d)体験によって、私の意識の外に世界が、現実が存在する、という確信が生まれる。

////////////////////////

違うのかも、だけど、よ。

(1)、(2)はカントのコペルニクス的転回から来てるんだとわたし見てる。こういうのについてはまた後で見て見ることにして、

「世界信念」について、西研さんのフッサールのは、(6)のようなものだとして。

こういうのを絵にして見たのを添付します。

Iちゃんは地の上の図(カエル)の存在に気づき、「カエルが存在している」と言葉で表現する。Lちゃんもその存在(カエル)に気づき「ほんとだ」と同意する。そしてわたしも「そこにカエルは存在するよね〜」って思う。こうゆう自他との体験によって、私の意識の外に世界が、現実が存在する、という確信が生まれる、みたいなのを描いて見ました。

ここんところは、〈私の外に、私から独立して対象物があるのではなく、私がそういう対象物をつくりあげている〉に絡まってくるから、後でもう少し見ていく。

|