□投稿者/ パニチェ -(2020/07/23(Thu) 09:43:08)

| 2020/07/23(Thu) 13:39:13 編集(投稿者)

おはようございます。

■No4408に返信(おくったがわさんの記事)

> ありがとうございます。基本的なことから始めないといけない状態なので、たぶんパニチェさんにとって有意義なやりとりはできないですよ。

> 間違ったことを書いていたら指摘していただけるとありがたいですが、それは自分にしかメリットのないことですし。

もうまんたい!おくったがわさんには今更こういうことを言うまでもないとは思いますが、説明するということは自分の考えを見直したり、まとめ直したり、場合によってはさらに探究が進んだりしますから、パニチェ(私という表記と分かりにくくなりますので、以後自分のことはパニチェと書きます)にとってもメリットは大ありです。

逆説的に言えば人に説明できないということは自分でもよく理解できてないってことだとも思います。納得いかいない点とか疑問に思うところなどは、ほんと遠慮なしでぶつけてもらった方が有難いです。

> 「何故、私はこの私なのか?」という問いに触れた時、私おくたがわは『同様の問いを自らに問うことはできる』というまさにその問題として考えていると思います。

> しかしたしかに、「意識とは」の問いと同じように、多数の異なる<私>とそれに対応する多数の異なる人間との関係として括り一般化して考えていたと思います。それは、誰が問うた場合でも同じ問いであるとして括っていたことになるかなと。

同感です。

「意識とは」の問いは、デイヴィド・チャーマーズらによって提起された「意識の難問」と呼ばれ「1.物質としての脳の情報処理過程に付随する主観的な意識的体験やクオリアというのは、そもそも一体何なのか?2.そしてこれら主観的な意識的体験やクオリアは、現在の物理学が提示するモデルの、どこに位置づけられるのか?(Wikipediaより引用)」というものです。この問いへは「これこれこのような脳や神経細胞の物理的プロセスによって説明あるいは記述可能である」という回答がイメージできます。

一方、ティム・ロバーツが提起した「意識の超難問」と呼ばれる「なぜ私は他の誰かではないのか?」は上記のような回答がイメージできない、あるいは物理的プロセスでもって生じる「私」や自我意識は万人に共通するものであって「なぜ私は他の誰かではないのか?」への回答になりえないと考えますが、おくったがわさんは如何でしょうか。

> 実は昨日まで「理屈ではそう言えるかな」という感じの理解でした。しかし上記を読んで、むしろ自分の見る世界の中に自分の意識や他者の意識が同等に併存しているような見方の方が理屈によって修正された解釈であって、ありのままに見るなら「世界の中に主体である自分の意識は含まれない」の方が事実なのかとピンと来始めている感じがあります。そうなると、前述した「多数の異なる<私>」を前提とするような演繹は無理になりそうですね。

> つい今わかりかけているかな…という感じなので、ここからどう動くかは分かりません。

その方向性は〈私〉やウィトゲンシュタインの独我論的考察に向かっていると思います。

映画マトリックス(これは以前にエフニさんが〈私〉の説明の例として持ち出されていたものです)が分かりやすいと思います。実は映画自体が映画の世界を外から見ている観客が映画世界を客体として見ていることなるのですが、これは横に置くとして。。。

マトリックスで描かれているバーチャルリアリティの世界の中には、それを体験しているチューブに繋がれ培養液?に浸されている身体やその脳にある意識は含まれません。映画ではバーチャルの外部にあるどこかの別空間に身体と意識があるという設定です。

これと同じく現実も今まさにPCを見ているおくったがわさんの意識はPCがある世界(フィールド)には含まれず、それを見ている極地あるいは端っこにあるということなんですが、どうでしょうか。

実は世界と〈私〉のこの関係は、映画と観客の関係と同じでもあり、映画を鑑賞している観客は映画の中に登場しないのと同じ図式であるとも言えます。

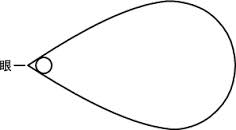

参考までに、添付画像はこれまた客体として捉えた〈私の目〉と世界の関係図で、ウィトゲンシュタインが論考で紹介した図です。

> もう一度「〈仏教3.0〉を哲学するⅠ」を読み直してみようと思っています。

「〈仏教3.0〉を哲学するⅠ」は〈私〉が主題の読み物ではないので分かりにくいかもしれませんが、例えばP.32やP.115から始まる永井さんの説明を読んでもらって、おくったがわさんが疑問に思う点や異論、反論などをカキコしてもらえれば、共通の書籍もあることですし、理解が早まるかもしれません。私の拙い説明よりも。。。^^

> まだ1/3くらいで概観の段階のようです。そして以下あくまで自分にとってのみの興味だと思いますが、

> 多くの宗教が超越的な存在によって「人が為すべきこと・為さざるべきこと」を定められるという形を取る中で、仏教のみ(?)が、そのような超越的存在を置かず、それぞれの人間自らの中に真理があること、自己のみを拠り所とすることを教義とするとのこと。

> もともと宗教が苦手で近づきたくない人間だった私が、禅だけは興味が持てて、そして仏教の真髄が禅であるといった言説から仏教に対しても苦手意識がなくなったのですが、まさに他の宗教が苦手なのも禅に興味があるのも、上述の特徴が大きいように再確認しました。

> 以上個人的な話ですみません。

> ニーチェが仏教に肯定的だったというのも、上記の点も関係があるのでしょうか?

鋭い!その通りです。

ニーチェが数々のアフォリズムで仏教に親近性があると述べている理由は次のようなものだとパニチェは考えています。

1.一神教の批判論者である。

2.若い頃、傾倒したショーペンハウアーがシャンカラの「マーヤの覆い」に多大な影響を受けていたこと。

3.静養中のシルヴァプラナ湖畔で見性体験に近い状態で永劫回帰を受胎している

4.知られているかぎりではケッペン著「仏陀の宗教」、英訳本「スッタニパータ」、オルデンベルグ著「仏陀──その生涯、教説、教団」、ヴァッカーナーゲルの論文「バラモンの起源について」を読んでいる(新田章著「ヨーロッパの仏陀─ニーチェの問い─」より)。

5.出版を取り止めたが「力への意志」と「相依性縁起」は世界を説明する類似概念である。

6.仏教もニーチェも実存主義(浄土門を除いて正道門においては今まさに生きてい人間やその生(苦悩)を教義や思想の中心に展開している)。

7.あるがままをあるがままに肯定する教義や思想である(正見、運命愛)。

8.形而上学的なものを述べない(十四無記)または批判対象とする。

。。などなどです。

> この本は自分にとって読んでよかった本になりそうで、また投稿すると思います。

是非、よろしくお願いします。

PS.横レス歓迎。

|

|