| 2020/08/21(Fri) 09:35:34 編集(投稿者)

【三蔵の干支】

前回の考察で、直交軸の指し示す4方向のうち残る一つは三蔵ではないかという仮説が浮かび上がった。復習のため簡単に言えば、直交軸が指し示す方向は亥、寅、巳、申で、亥=八戒、巳=悟浄、申=悟空で、残ったのが寅、西遊記の主要な登場人物で残っているのが三蔵、故に寅=三蔵ではないか?という論法である。かなり荒唐無稽な仮説ではある。しかし荒唐無稽を理由に却下されるのであれば、そもそも西遊記そのものが却下されねばなるまい。

どのような説明がなされれば、三蔵=寅が納得できるか?元々三蔵は人間であるから実は三蔵は虎だったという結論を導き出すのは如何に荒唐無稽の世界でも難しい。で、まず思いつくのは三蔵の干支がどうか?である。仮に三蔵の干支が寅であればそれを理由に三蔵=寅と言い張ることは可能である。

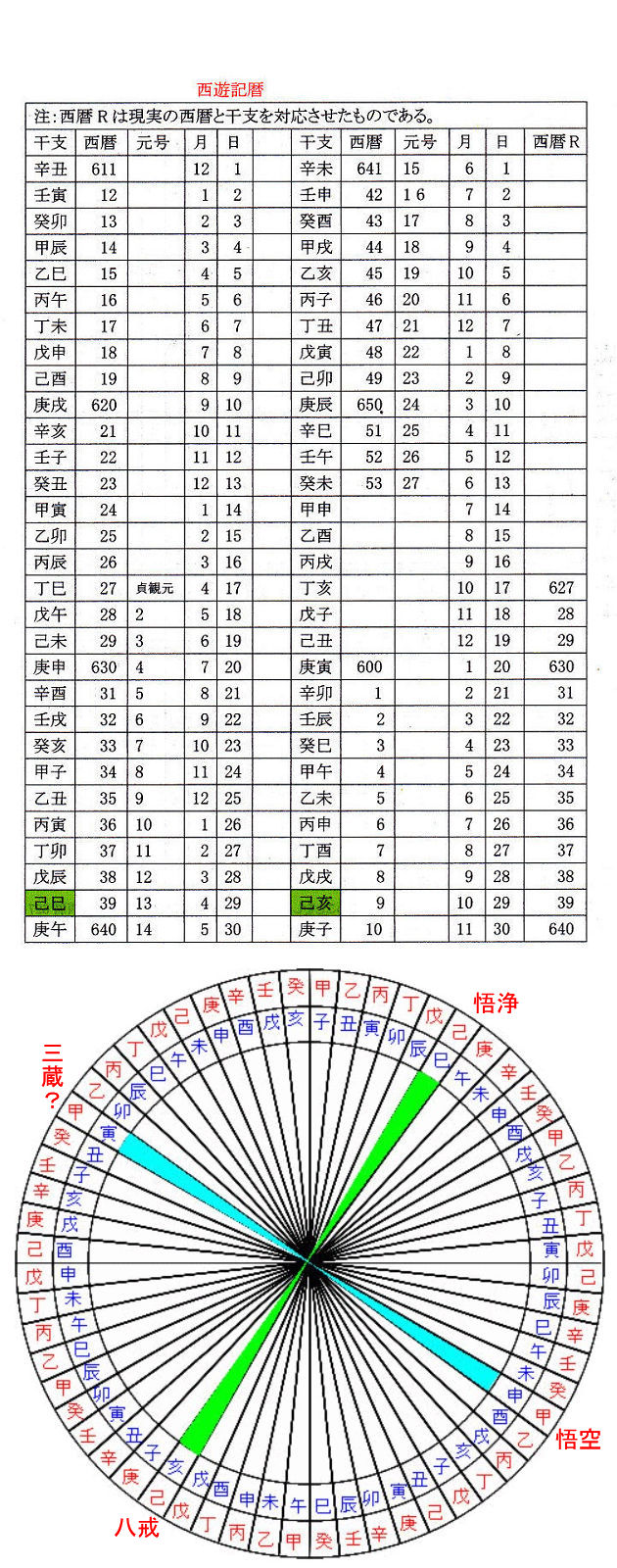

三蔵と言っても現実世界と西遊記世界の二人の三蔵がいる。どちらかが寅年生まれだったら調べた甲斐があったといもの、万が一西遊記の三蔵が寅年であったなら、作者の意図は明白である。まず、現実世界の三蔵を調べる。多くのウェブサイトでは三蔵の生年を602年としているが、実は確定はされていない(安易なコピペが横行しているような気がする)。薬師寺の公式サイトでは600年或いは602年としている。599〜602としているサイトもある。筆者が作成した西遊記暦にはリアルの年表も一部付けてあるのでそれで逆算していくと599〜602は己未、庚申、辛酉、壬戌となり寅はない。では西遊記中の三蔵はどうか。物語中に三蔵の生年や干支を直接示したところはない。しかしそれを類推できる記述はある。第93回は天竺国にせ公主事件、時は既に貞観27年になっている。P98で三蔵は「四十五歳です」と言っている。注意すべきことはこの西遊記が書かれた時代の年齢は数えで表すということである。生まれたら1歳である。西遊記暦の貞観27年を45歳として逆算していくと1歳の時は己亥となる。

己亥!直交軸のうち最初に引いた貞観13年のリアル=西遊記軸のリアル側の干支である。

ここはしばし横道に逸れる以外にない。寅でなかったことは残念である。作者は取経の旅出立を貞観13年己巳とし、リアル貞観13年の干支己亥、それを改めて西遊記暦に置きなおした年、即ち西遊記暦の西暦609年(西遊記暦で隋の大業5年)に三蔵が生まれたという設定にしたのだ。これをただの偶然とするか?いや作者の意図だと解釈する方が余程説得力がある。

逸れついでにもう一つ指摘しておくことがある。取経の旅に出立した貞観13年のとき、三蔵は何歳であったか?これも西遊記暦で簡単に調べることができる。31歳である。13と31、数字が逆にならんでおり、これも作者の趣向と解釈することが可能である。

【虎を伴った行脚僧】

話を三蔵は寅か?に戻す。三蔵への干支からのアプローチはうまくいかなかった。しかしアプローチの方法はまだ他にもあり、そちらが本筋と言える。前回紹介した《虎を伴った行脚僧》である。下に掲げた写真はいずれも虎を伴った行脚僧をいう題材を扱っており、共通点をいくつか指摘できる。

1. 虎を伴っている。

2. 小さな仏さまが描かれている(最初の写真の行脚僧は自身が仏。光輪が描かれている)

3. お経を背負っている。

4. 左に向かっている。

お経を背負っているということは帰り道を表す。通常の感覚では左は西であるが、この場合は東を表している。何故なら「天子は南面す」と言われるように皇帝は南を向いて座る。そうすると天子からみると左手は東になるのである。であるのでこれらの絵は天竺でお経を頂いた僧侶が中国(東)に向かって帰っている姿を描いている、ということになる。

これらの絵はいずれも20世紀初頭、敦煌莫高窟で見つかったもので、上二つの絵は絹本で高価なものであるが、下二つは紙に描いたもので庶民にも容易く手に入るお札のようなものである。ということは敦煌あたりではこの題材はよく知られていたことになる。最初に掲げた絹本は権威筋の研究ではこの行脚僧は玄奘三蔵ではないかという結論に傾いている。

|