| ■5990 / inTopicNo.19) |

黄金分割と楽譜発見

|

□投稿者/ 田秋 -(2020/09/02(Wed) 07:31:55)

| 2020/09/02(Wed) 18:20:18 編集(投稿者)

おはようございます、floraさん

ご存じのように黄金分割というのは線分1を0,618:0,382(無理数なので概数で表しています)。最も美しく見える比率ということになっています。

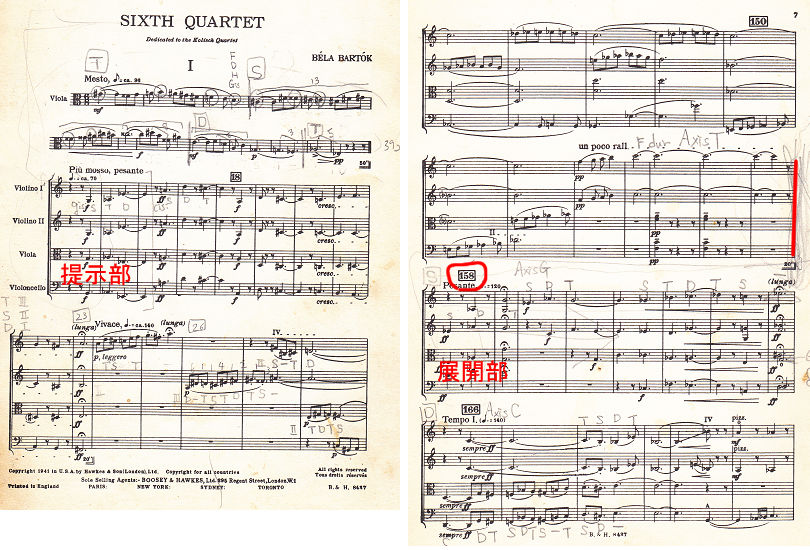

バルトークの弦楽四重奏曲第6番第1楽章を例にとります。

この6番はアメリカ亡命直前に書かれた曲で、全部で4楽章、それぞれの楽章に導入部が付いていてMesto(悲しげに)という表題がついています。1楽章は1声、2楽章は2声〜と増えていき、4楽章は4声となり楽章全体を覆います。

1楽章全体は390小節あります。最初の導入部は13小節です。

(390−13)×0.382+13≒157

これは1楽章本体部分の黄金分割地点(0.382:0.618)の計算式です。

まず、導入部の13小節を除き、黄金分割の計算をした後、再び13を足しています。157は譜表右側の2段目の最後の赤線を示しています。次の小節から展開部が始まります。

黄金比の求め方は色々ありますが、フィボナッチの数列(0,1,1,2,3,5,8,13,21,34〜)の隣り合う数の比がどんどん黄金比に近づきます。最初の導入部が13小節というのも、バルトークは気が付かなかったとは考えられないことです。

古い楽譜の発見は未だに時々あるようです。

h※ttp://www.shikoku-np.co.jp/national/culture_entertainment/20060831000431

https://current.ndl.go.jp/node/24408

https://gigazine.net/news/20141228-origins-of-polyphonic-music/

h※ttp://mistee.b.la9.jp/haydonsub100-10-18.html

h※ttp://www.yung.jp/yungdb/op_m.php?id=2756

https://www.afpbb.com/articles/-/2519182

|

|