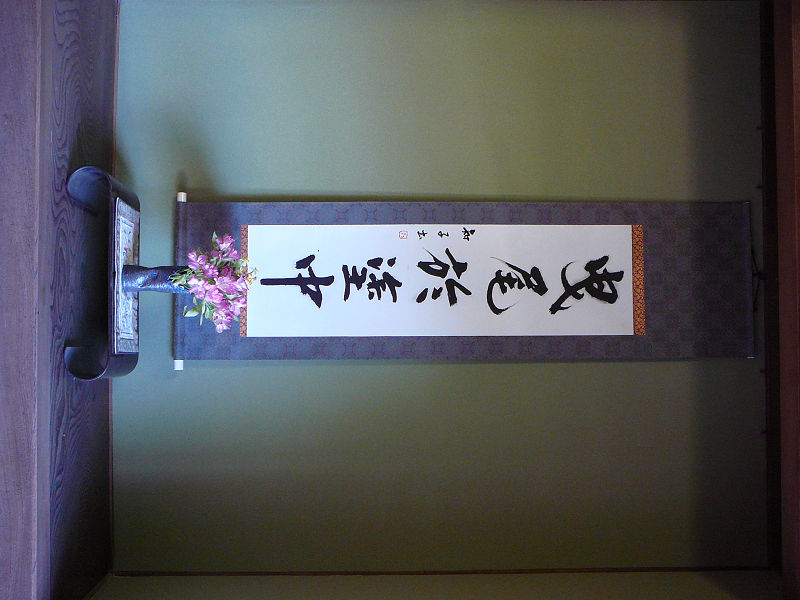

| �c�H����A����ɂ���

�F�X�Ƃ��肪�Ƃ��������܂��B

���{�ɂ������A�����̕����ɋ����������A3��قǍs���܂����A�����A�����ƍs�����������̂ł����A�����i20�N�قǑO���ȁj�͓������Ŋό��q���ޓ��ɂ������Ȃǂǂ����b��ǂ������A�����܂łƂȂ�܂����B�@�Ƃɂ����������ɂ����K�͂��傫�����A��̌`�⓵�┯�̐F�̈Ⴄ�l�X�����\���āA�����̐��E�s�s���������̂�����̂�����܂����B�@�����@������܂�����A���Ј�x�͖K�ꂽ�ق����E�E�E�Ƃ���ŝG�z�������ꂽ�͓̂c�H����ł����H

==========================

�����ăI�P�̑�햡�ł����A�����y�Ƃ��\�i�^�Ƃ��ł͂Ȃ��A�I�P���L�̑�햡�Ƃ������ƂɂȂ�Ə����̂���������ł��B�S�����m���m����ԂɂȂ��ăI�P�S�̂��g�ł��Ă����Ԃ̂��ƂɂȂ��ł��傤���A�q�Ȃ���̓E�F�[�u���Ă���I�P�S�̂������܂����P�t�҂Ƃ��Ă͉��t���ɂ��������̌��Ƃ����������͂��܂�L��������܂���B�I�P�̃v���[���[�͊����ȕ��i��ڎw���悤�ȂƂ��낪����܂��B������w���҂ɒ��w���҂͂�����g���ĉ��y������Ă����킯�ł��B

��https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=TpWpqs864y0&feature=emb_logo

�������S���Ȃ���ł͂���܂���B��9��4�y�́A8����6���q�ɂȂ�A�e�i�[�̃\���i1'00''25)�`�I�P�̃t�[�K(1'02''00)�`�R�[���X�������f�B���̂�(1,03''40)�`2����3���q�ɂȂ�j���R�[���X�uSeid umschlungen�v(1'05'22)�`�h�b�y���t�[�K�i1'13''24)�`�ӂ�̓I�P�̑�햡���Ǝv���܂��B

���ʓ|�������������悤�ŁA�\����܂���B�]�_�Ƃ̐��͐��̐��قǂ���Ǝv���܂����A���ۂɃv���Ƃ��Ē��N���t���Ȃ����Ă���������f�����b�͂܂������Ⴂ�܂��B�v���[���[�̌X�̕��i�������ăI�P�̑S�̂���������킯�ł�����A�ϋq�͂�͂�w���҂Ɠ��ꂽ���̊����x�Ɉ������܂�Ă��܂��̂��Ǝv���܂��B���̎��_�ł͓�����Ԃɂ��邷�ׂĂ̐l����̉����Ă���̂ł��傤�B

�����ƁA�I�P�Ɍ��肷��Ȃ�I�P�ł����o���Ȃ����Ƃ����̂�����܂��B

��https://www.youtube.com/watch?v=9uwpuyc7nS4

���o���g�[�N�̃I�[�P�X�g���̂��߂̃R���`�F���g�̏I�y��35'05'�ӂ肩��A���ځi�����H�j�͌��y��̔��t�ł��B�n�܂�����ꎞ���f���Ċy�������ĉ������B�usul pont�v�Ə����Ă���ł��傤�B����͋�߂���e�����a�悤�ȉ����o���t�@�ł��B��������Z�N�V������pp�Ŏn�߂܂��B���̉��͂����ďd�v�ł͂���܂���B���S�̂�������o�����[����߂�}�̌��ʁA����̓I�P�̑�햡�ł��B

�͂��B�S�̂ŏ����o����镵�͋C���f���炵���ł��ˁI

��https://www.youtube.com/watch?v=Les39aIKbzE

��������ȑO�ɂ��������}�[���[5�Ԃ�4�y�̓A�_�[�W�F�b�g�̃t���W�I���b�g�̉��~�O���b�T���h(7'51'')�A������I�P�Ȃ�ł͂̑�햡���Ǝv���܂��B

����͂������Ă��������ł��B�y��Ɖ��̑g�ݍ��킹���������I

���I�P�Ɍ��肵�Ȃ��Ȃ�A���[�N���V�b�N����Ăėǂ������A�Ǝv�����Ƃ�����܂��B�Ȃ͉��ł������̂ł����A����p�b�Z�[�W�A������ʂɃ����f�B����Ȃ��Ă������̂ł��A�ǂ�����Ēe�������ƍl���Ă���ƁA��ȉƂ����̒��ł����̉��������Ă����Ȃ��A�����ƐF�X�l���Ă����낤�Ȃ��E�E�E������z���Ă���ƃ^�C���X���b�v���A�܂�ł��̍�ȉƂɉ���Ă���悤�ȍ��o���������܂��B��ȉƂƃV���N���i�C�Y����Ƃ������E�E�E

�m�����쎵�����ǂ����ŏ����Ă����Ǝv���̂ł����A�_���e���h�������Ńt�B�����c�F����Ǖ�����A�����̂܂�Ȃ��d�����������ꂽ��̗B��̊y���݂́A�H���̂��ƁA�t�H�[�}���ȕ��ɒ��ւ��A�ߋ��̍�Ǝv�z�Ɠ��̖{��ǂނ��Ƃ����������ł��B����ɂ���ĉߋ��̈̐l�����ƑΛ��ł���Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B����A�����ʂ��Ĉ̑�Ȑl�����Ƃ̑Λ��͑f���炵���Ǝv���܂��B

�����̃v���[���[�ƈ�̊���������͈̂��|�I�Ɍ��y�l�d�t�ł��B4�l�ł����瓖�R�ƌ����Γ��R�ŁA������Ƃ����A�C�R���^�N�g�A�ċz�Ȃǂ��ꂼ��̑����������Ȃ��牉�t���܂��B���y�̕������Ȃǂ��w���҂����Ȃ��킯�ł�����S�Ď��������ō���Ă����̂ŗ��K���i�Ⴂ���k���ł��B���������킹��A���Y�������킹��A���������͎̂����y�ł͓�����O�̂��ƂȂ̂ł����A�w���҂��I�P�ł�������n�߂�Ƃ݂�Ȍ�����܂��B

�����ł��ˁA���y�l�d�t�͂��݂������݂��̉����w�j�i�H�j�Ƃ��Ȃ���S�̂ʼn^�����Ă�����ł���ˁB

�I�P�ł�������w���҂ɂ͂ǂ�ȕ������܂����H

���F�X�����܂������A�u�I�P�̑�햡�v����ʘ_�Ƃ��Č������Ƃ͖l�ɂ͂ł��܂���B

�������ł��B��ʘ_�Ƃ��ēc�H�������ꂽ�Ȃ�A�M�p���܂������i���I�j

|