| 2020/07/05(Sun) 17:49:22 編集(投稿者)

西遊記の暦〜貞観13年の干支〜

西遊記は一人の作者によって書かれたものではなく長い年月をかけ熟成されてきたものをある才能ある集団がまとめ上げたものである(注1)。西遊記の研究は太田辰夫氏、中野美代子氏、磯部彰氏といった日本の研究者が世界を牽引してきた。西遊記の成立や版本の研究はかなり進んでいるが、どういう訳か話し本体の研究は少ない。余りに荒唐無稽でまともな研究の対象になりえないと思われているのかもしれない。

そこで私田秋が素人のさして切れもせぬメスをふるい解剖を試みることにした。今日は田秋総合研究所開所記念として日頃の研究のごく一部を公開し、読者諸氏のご批判を仰ぐ次第である。なお、文中に記すページ数は岩波文庫から出版されている中野美代子訳の西遊記による。

三蔵法師が取経の旅に出立したのは貞観13年9月12日のことである(第2巻P85)。貞観13年については第12回にも記述があり「歳次は己巳9月甲戌の初三日、甲戌の良辰」とある(第2巻P46)。貞観13年、9月、3日の十干十二支がそれぞれ己巳、甲戌、甲戌ということである。貞観13年に関しては第9回にも記述があり(第1巻P323)、その注には「貞観13年(639)は正しくは己亥の年にあたる。単なる誤刻ではなく、なんらかの意図があると思われるが、いまは不明」とある。なお実際の玄奘の長安出立は貞観3年頃である。

ここで話は第98回へ飛ぶ。取経の旅も終わり、陰から三蔵を支えてきた観音菩薩が如来に旅の報告をする場面がある(第10巻P337)。

「あの者たちの閲した歳月は、じつに14年、すなわち5000と40日であります。」

試しに5040日を14年で割ってみると360日、ぴったり割れる。ここである仮説を立てることが可能である。すなわち西遊記の世界では毎年変わらず1年が360日という設定になっているのではないか?さらに想像を逞しくすればどの月もひと月30日という非常にシンプルな暦を設定しているのではないか?という仮説である。

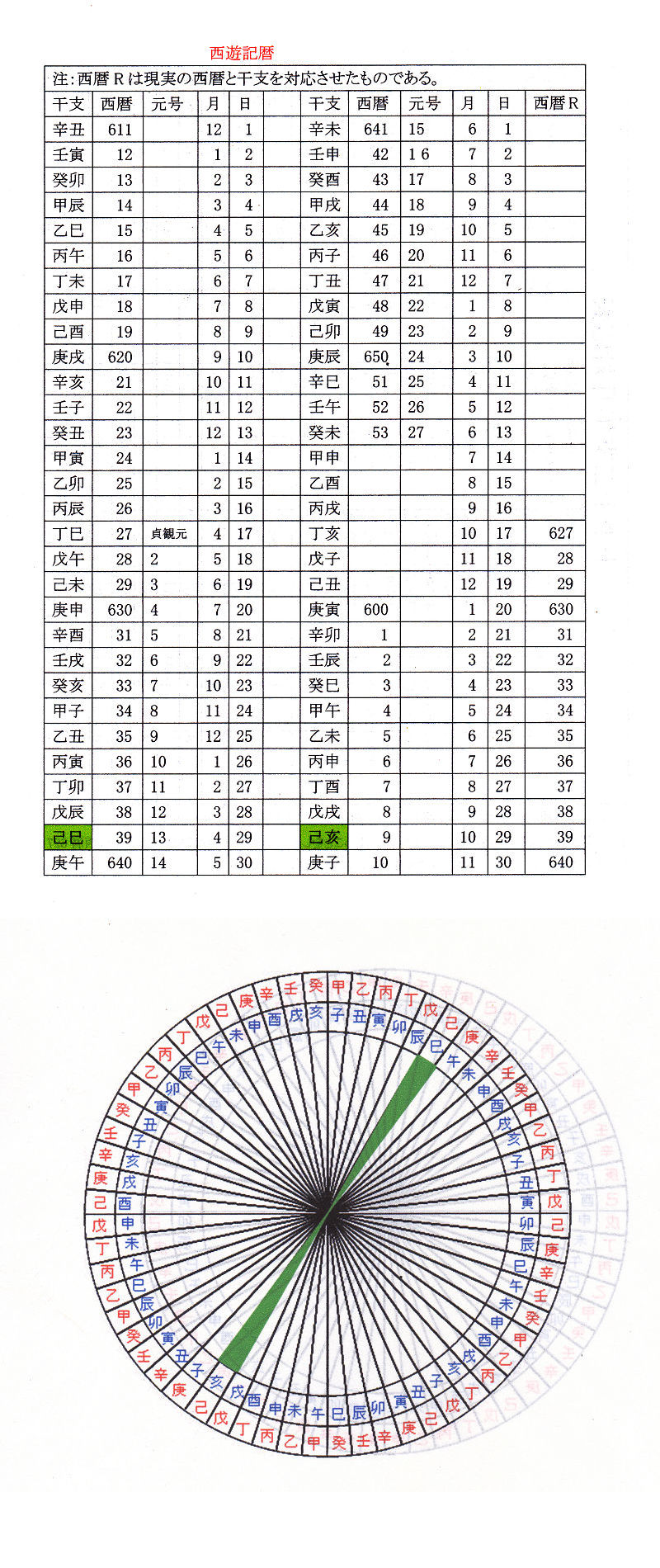

この暦は大変簡単で便利である。十干十二支は全部で60あるからそれを当てはめれば、奇数月の日にちの干支は皆同じ、偶数月も同様、日にちの干支は同じになる。出立時に示された年、月、日の干支を当てはめた表を作成してみる。(掲載図上)

縦に2列干支が書いてある。左の干支が奇数月の干支、真ん中にある干支が偶数月の干支で、第12回に記述されている干支を基にしている。

貞観13年の西遊記ワールドの干支である「己巳」とその実世界の干支である己亥に色付けしてある。丁度横並びになっている。これでは「へええ」という程度のインパクトである。そこで十干十二支は還暦と言うように60年で一回りするするので環状に表してみたのが掲載図下である。

一直線に並ぶのである。丁度真反対になり、作者集団は何らかの理由により実世界の干支の真反対の干支を西遊記に選んだ、というのが筆者の結論である。

注1.中野美代子氏の説に賛同する。

オワリ

図はクリックして別ウィンドウにし+の虫メガネが出るなら拡大してください。

|