| パニチェさんおはようございます。

別件で失礼します。トピ名に科学哲学が入っているので、こちらでいいかなと思い。

表現と介入で気になる部分があったので判断いただけるとありがたいです。

ただ、本論とは関係のない枝葉末節なので、めんどうだったらスルーしてください。

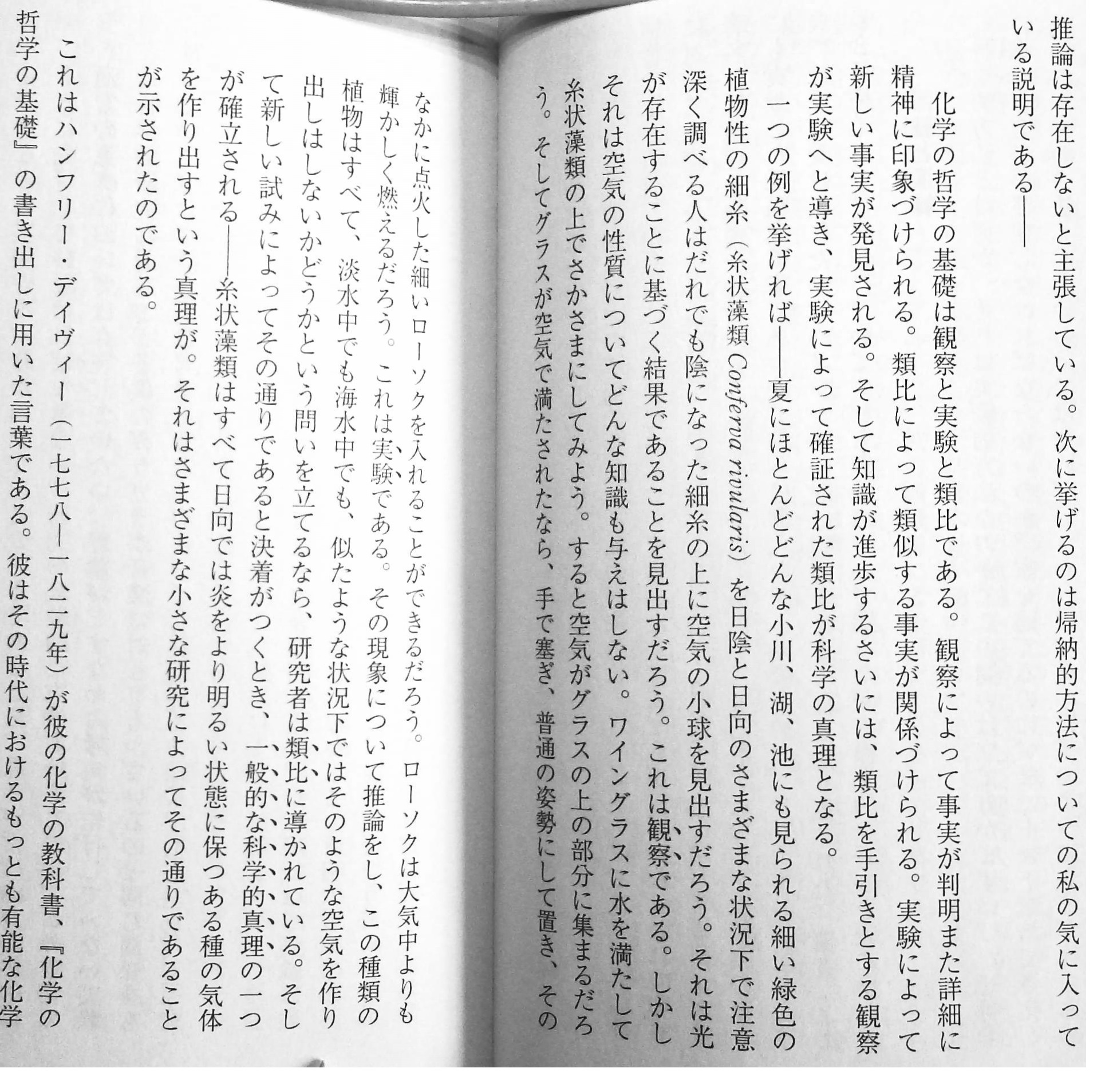

画像で添付しました P.300の中の

『日陰と日向のさまざまな状況下で注意深く調べる人はだれでも陰になった細糸の上に空気の小球を見出すだろう。それは光が存在することに基づく結果であることを見出すだろう。』

この部分、「陰になった」は、おかしいと思うのです。

光合成で酸素の気泡が出るところを観察している状況だと思いますが、

『陰になった』方が気泡を出し、それによって「光の存在に基づく結果」だと推論するというのは、つじつまが合わないのではないかと。

なお、これに関しては翻訳には不備はなく、原文にもそのように書かれています。引用しますと

Whoever will consider with attention the slender green vegetable filaments which in the summer exist in almost all streams, lakes, or pools, under the different circumstances of shade and sunshine, will discover globules of air upon the filaments that are shaded. He will find that the effect is owing to the presence of light.

現時点では、原文の誤記・誤植(are not shaded から notが脱字とか)ではないかと思っているのですが、

もし私の勘違いで、そのままで辻褄が合うということがありましたら、ご指摘をお願いします。

(中学・高校時の理系科目はほぼスルーだった自分ゆえ、とんでもない間違いをしている可能性も)

文脈の影響はなく画像部分だけで判断いただけると思うので、本を持っていない人もお気づきの点がありましたら、ご意見を頂けると嬉しいです。

|